DHCP=Dynamic Host Configuration Protocol=動態主機設定協定

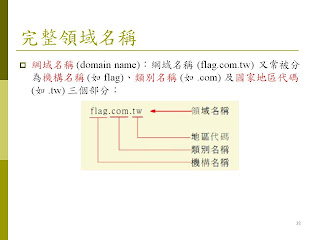

DNS=Domain Name System=網域名稱系統

FTP=File Transfer Protocol=檔案傳輸協定

HTTP=HyperText Transfer Protocol=超文本傳輸協定

IMAP=Internet Message Access Protocol=網際網路訊息存取通訊協定

IRC=Internet Relay Chat=網際網路中繼聊天

LDAP=Lightweight Directory Access Protocol=輕量型目錄存取通訊協定

MGCP=Media Gateway Control Protocol=媒體閘道器控制協定

NNTP=Network News Transport Protocol=網路新聞傳輸協定

BGP=Border Gateway Protocol=邊界閘道器通訊協定

NTP=Network Time Protocol=網路時間協定

POP=Post Office Protocol=郵局通訊協定

RPC=Remote Procedure Call=遠端程序呼叫

RTP=Real-time Transport Protocol=即時傳輸協定

RTSP=Real Time Streaming Protocol=即時串流協定

RIP=Routing Information Protocol=路由訊息協定

SIP=Session Initiation Protocol=會議

初始協定

SMTP=Simple Mail Transfer Protocol=簡單郵件傳輸協定

SNMP=Simple Network Management Protocol=簡單網路管理協定

SOCKS=SOCKet Secure=防火牆或代理伺服器協定

SSH=Secure Shell=安全殼

Telnet=Telecommunication Network=遠端登入

TLS/SSL=Transport Layer Security/Secure Socket Layer=傳輸層安全性/安全通訊端層

XMPP=Extensible Messaging and Presence Protocol=可擴展訊息出席協定

TCP=Transmission Control Protocol=傳輸控制協定

UDP=User Datagram Protocol=使用者資料包通訊協定

DCCP=Datagram Congestion Control Protocol=封包擁塞控制協定

SCTP=Stream Control Transmission Protocol=串流控制傳輸協定

RSVP=Resource Reservation Protocol=資源保留協定

IP=Internet Protocol=網際網路協定

ICMP=Internet Control Message Protocol=網際網路控制訊息協定

ICMPv6=Internet Control Message Protocol Version 6=網際網路控制訊息協定第六版

ECN=Explicit Congestion Notification=明確壅塞通知

IGMP=Internet Group Management Protocol=網際網路群組管理協定

IPSec=Internet Protocol Security=網際網路安全協定

ARP/InARP=Address Resolution Protocol/Inverse Address Resolution Protocol=位址解析協定/逆向位址解析協定

NDP=Neighbor Discovery Protocol=鄰居發現協定

OSPF=Open Shortest Path First=開放式最短路徑優先

Tunnels=Tunneling Protocol=通道協定

PPP=Point-to-Point Protocol=點對點協定

MAC=Media Access Control=媒體存取控制